Artigo originalmente publicado no The Intercept Brasil

A pandemia expôs o esgotamento do modelo do transporte que penaliza os mais pobres

Uma crise econômica. Um governo inoperante e de viés autoritário. Inflação alta, salários em deterioração. Carestia na base da sociedade. Cidades espraiadas, fragmentadas e desiguais. Aumento do preço dos combustíveis. Bomba! No transporte público, os reflexos disso são explosivos. O aumento de custos pressiona o aumento das tarifas, em contexto de agravamento da pobreza. Como resultado, parte da população é excluída do deslocamento urbano. Outra parte migra para o transporte particular. Como resposta, as operadoras reduzem a oferta ou aumentam as tarifas, ampliando ainda mais a evasão e a insatisfação.

O trecho acima poderia se referir ao início da década de 1980 ou aos dias de hoje. Os dois momentos assistiram a graves crises do transporte no país. No primeiro, resultou em revoltas violentas. No segundo, tem gerado falta de ônibus, greves e CPIs. Uma das situações mais graves ocorre em Teresina, onde a redução de linhas afeta o deslocamento diário de milhares de pessoas e as empresas de ônibus desapareceram com vultosos recursos públicos.

Ambas as crises têm na base o modelo de operação e financiamento do transporte por ônibus. Esse modelo gera o círculo vicioso visto acima, muito difícil de ser revertido sem outras fontes de financiamento para além da tarifa e sem uma gestão pública eficiente.

No período de agonia do regime militar, as empresas de transporte no Brasil já tinham certa escala e se organizaram para buscar outros modelos de financiamento. O esforço resultou na lei do Vale-Transporte, promulgada em versão final em 1987. Originada nos círculos do empresariado e de especialistas, a legislação teve apoio de sindicatos, que viram nela benefícios para a classe trabalhadora.

O novo subsídio de fato estancou a sangria do transporte público. Mas foi um tampão provisório, não uma cura definitiva. Trabalhadores arcam com grande parte do subsídio, mas, quando a tarifa sobe, são pouco afetados, já que o valor excedente a 6% dos salários é pago por quem emprega. Ou seja, ao mesmo tempo em que manteve trabalhadores pagando a maior parte da conta, o arranjo do Vale-Transporte desmobilizou a luta contra aumentos tarifários.

Esse modelo difere muito de referências internacionais, como o Versement Transport francês. No Brasil, o valor arrecadado pelo Vale-Transporte não vai para um fundo público de transportes que assegure o investimento em melhorias estruturais, mas para os caixas opacos das empresas de ônibus. Além disso, o modelo estimula o aumento das tarifas, já que, quanto maior ela for, maior será a arrecadação com o subsídio.

O tampão do Vale-Transporte segurou as pontas até o início do século 21. Em 2003, retornaram as revoltas pelo transporte. A mais expressiva foi a Revolta do Buzu, em Salvador. Estudantes e trabalhadores informais, que ficavam de fora do arranjo do Vale-Transporte, puxaram a rebelião contra o aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus. Nos anos seguintes, levantes similares emergiram país afora.

Nesse contexto, durante o primeiro governo Lula, a Frente Nacional de Prefeitos e organizações como o Instituto MDT lideraram a busca por uma nova fonte de financiamento da tarifa, junto ao governo federal. Mas o governo não encaminhou uma solução concreta para a situação. A resposta dada foi a Lei Nacional de Mobilidade Urbana – um marco normativo com bons princípios, mas de pouca efetividade prática de curto prazo.

As mudanças estruturais não foram feitas. O modelo de licitação seguiu desincentivando investimentos em aprimoramentos na infraestrutura e na operação. A remuneração pelo número de pessoas transportadas, e não pelo serviço prestado, fez com que a lotação seguisse a ser vantajosa para as empresas. E o sistema seguiu em sua espiral de degradação.

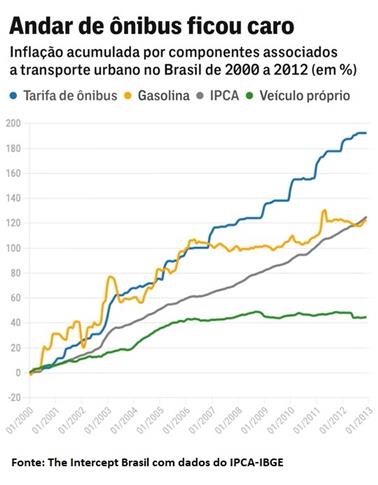

Entre 2000 e 2012, a tarifa de ônibus no Brasil cresceu em quase 200%, enquanto a inflação acumulada foi de cerca de 120%, e o custo de aquisição de veículos particulares cresceu em menos de 50%. Como resultado, cada vez mais gente deixou de utilizar os ônibus. Quando a Lei Nacional de Mobilidade Urbana foi promulgada, em 2012, a crise do transporte público já era gravíssima. Revoltas eclodiam em diversas cidades. Ônibus eram queimados diariamente nas periferias.

Mas tudo isso passou batido em um momento de certo otimismo. Quando vieram as revoltas de 2013, muitas pessoas foram pegas de surpresa, mas a verdade é que o problema estava há uma década se acumulando.

Após as revoltas de 2013, mais de cem cidades reduziram suas tarifas de ônibus. Uma conquista da luta popular, mas que não resultou em outras medidas, mais estruturadas. Não houve encaminhamento para o principal problema: a falta de um financiamento público, como ocorre nos países de referência. No Brasil, São Paulo é uma das poucas cidades que conta com subsídios para transporte público, cobrindo 11% dos custos operacionais.

Na nossa vizinha Buenos Aires, apenas 36% do custeio do transporte público é coberto pelas receitas tarifárias. Em Londres, o custeio se dá por subsídios provenientes de um fundo com recursos públicos formado pelo pedágio urbano, além de dinheiro proveniente da cobrança de taxas e multas por infrações ambientais.

A crise trazida pela pandemia de Covid-19 expôs ainda mais a fragilidade do serviço. Enquanto em diversas cidades no mundo soluções mais sustentáveis eram implementadas, no Brasil o que se viu foi a redução da oferta de ônibus na busca pela sobrevivência financeira. As pessoas mais afetadas foram, mais uma vez, as mais pobres.

O ajuste ampliou a lotação nos veículos quando a recomendação principal era o distanciamento social. No Grande Recife, houve uma redução de 47% na frota de ônibus nas ruas. No Rio de Janeiro, 176 linhas pararam de oferecer o serviço. Além de perder linhas de ônibus, a população do Rio também deixou de ter 39,6% dos veículos do transporte público nas ruas.

A concentração de capital na cadeia do transporte público em poucas empresas privadas, associada ao longo período de duração dos contratos, limita o papel fiscalizador dos municípios. Atualmente, 77% das capitais brasileiras possuem contratos de concessão com períodos de 15 a 25 anos. É um período elevado considerando aprimoramentos contratuais necessários. Se os prazos de prorrogação também fossem considerados, este número subiria para 92%. A baixa qualidade não tem sido respondida por sanções que resultem em melhorias.

Estamos diante do esgotamento de um modelo. O financiamento majoritariamente pela tarifa e a baixa regulação geraram uma situação que não é boa nem para as empresas porque leva à evasão de usuários e à insatisfação crescente. Hoje, enxerga-se o risco de parte do serviço ser substituído pelo transporte clandestino, que em alguns lugares pode ser controlado por máfias e milícias.

É urgente construir alternativas para um serviço essencial, que atende principalmente aos setores mais pobres. Transporte público eficiente e atrativo reduz a quantidade de veículos nas ruas, melhorando a fluidez das vias e a qualidade do ar, diminuindo emissões e acidentes. Toda a população é beneficiada. Portanto, o custeio deve ser coletivo.

Esse é o primeiro passo para passarmos a ter o transporte como um direito, conforme estabelece o artigo 6º da Constituição Federal, e para garantir à população o acesso aos serviços, ao lazer e às oportunidades de emprego distribuídos pelas cidades.

Leia também:

Entre rios e igarapés, Manaus opta pelo transporte sobre pneus

Aracaju amplia pistas para carros e ônibus. Mas falta sombra

Fortaleza adota cartilha da mobilidade sustentável

Vitória (ES) persegue a via da mobilidade sustentável

Entre BRT e VLT, Cuiabá ficou refém do carro e da moto

Mobilidade urbana melhora no Recife... mas ainda falta muito